冷凍食品の規格基準とは|成分規格と試験方法、製造販売に必要な条件と注意点について解説

こんにちは。急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」のライターチームです。

冷凍食品を作るためには何が必要なのか知っていますか。食品を製造している業者の方でも、冷凍食品の場合に何が必要なのか知らない方も多いのではないでしょうか。現在、冷凍技術は進化しており、冷凍食品は冷蔵のものと同レベル、もしくはそれ以上の品質を実現します。

そのため販売に際しての販路が広がり売上をアップできる、品質を長期間維持することができるなど、多くの魅力を持っています。今回は、冷凍食品の定義、規格基準から製造販売に必要な条件、販売するにあたって急速冷凍が必要な理由までご紹介します。

目次

冷凍食品の定義とは

今では身近になった冷凍食品ですが、冷凍食品には決まった定義があるのを知っていますか。以下の4つを満たす食品が冷凍食品とされています。これから自社で販売を検討されている方は、食品を販売するために事前に定義をチェックしておきましょう。

冷凍前に処理がされている

材料に新鮮なものを選び、下処理しています。魚であれば、頭、骨、内臓などの食べられない部分を取り除く、三枚おろし、切り身にする、パン粉などを付ける加工をし、フライを揚げるだけにするなどの工程があります。

※関連記事:【野菜の保存期間を劇的に延ばす!】ブランチング処理とは?

急速冷凍している

商品を冷凍する際に一般的な冷凍方法で冷凍してしまうと商品の細胞が損傷し、品質の低下を招いてしまいます。急速冷凍という急激に温度を下げ、短時間で冷凍する特殊な冷凍方法を使うことで冷凍される前の状態に限りなく近いものになります。

適切な包装がされている

生産されてから消費者に届くまで品質の劣化が起こらないように適切な包装をします。真空にして食材の酸化を抑える真空包装、缶詰に使われている金属缶での包装などがあります。また、品質表示の記載なども包装に表示されています。

※関連記事:冷凍食品の安全性を保つ製造工程とは?規格基準や実際の手順を解説

-18℃以下で保管されている

生産から販売までのどの段階も一貫して-18℃以下を保って管理されています。これにより冷凍焼けなどを最小限に抑えています。

冷凍食品は、この定義を満たすことで高い品質を実現しています。世の中で販売されている冷凍食品(飲食店・ネット・スーパー・その他ショップ、お店等)は全てこの定義に基づいた食品を販売しています。

食品衛生法での定義は-15℃での保管

冷凍食品は食品衛生法では、-15℃以下で保管することが定められています。-15℃は、微生物が増殖できない温度です。

食品衛生法と一般社団法人日本冷凍食品協会で基準が異なる理由

一般社団法人日本冷凍食品協会では、冷凍食品について-18℃以下での保管が定められています。しかし、食品衛生法での保管基準は-15℃以下となっており、それぞれで基準が異なります。その理由は、食品衛生法では、細菌を繁殖させないという食品の安全が基準となっているのに対し、一般社団法人日本冷凍食品協会は美味しさを担保することを基準としているためです。

-15℃で保管する場合、細菌は発生しませんが風味や味わいに変化が起こることがあり、美味しさは担保されません。そのため、一般社団法人日本冷凍食品協会での基準は、食品衛生法より3℃低い-18℃以下とされています。

※関連記事:急速冷凍機は温度が最も重要!凍結〜保管〜解凍工程ごとに解説

冷凍食品を販売している業種の例

冷凍食品を販売している業種や形態はさまざまです。

ネット通販での販売

ネット通販では冷凍保存による販売を行っている会社もたくさんあります。ネットでは在庫管理が求められるため、業種を問わず冷蔵よりも冷凍保存による販売が多いです。

スーパーでの販売

スーパーでも冷凍食品の販売を行っています。スーパーの場合はニチレイなどの冷凍食品メーカーなどから仕入れた冷凍食品などを代理販売という形で販売しているケースが多いです。

※関連記事:【小売業の課題を解決】スーパーで導入するべき液体凍結機

飲食店での販売

飲食店で提供される食事は冷凍保存されて管理されている場合が多いです。冷凍保存された食品を提供時に冷蔵庫で解凍したり、そのまま加熱処理し販売を行っている飲食店が多くあります。

各施設での販売

介護や病院などの施設、学校給食でも冷凍食品を提供しています。施設の場合は冷蔵・チルドでの保存が多いですが冷凍での保存をしている場合も数多くあります。上記のように冷凍食品の販売は、実はさまざまなお店・会社・施設などで行われているのです。

冷凍食品は個人でも販売できるのか

冷凍食品の販売というと会社・企業・法人団体のみというイメージがありますが、個人でも販売することは可能なのでしょうか。結論からいうと個人でも販売することは可能です。

個人販売でも資格が必要

冷凍食品を販売するには、「食品衛生法に基づく営業許可」や「食品衛生責任者」の資格が必要です。資格がなければ冷凍食品の販売はできません。また、すでに食品の製造業で営業許可などの資格を取得している方でも、個人で製造した冷凍食品を販売するためには新たに申請が必要です。 許可や資格の取得には、設備を揃えたり、規定の手続きや講習会への参加が必要となります。

そのため、個人で冷凍食品を販売するためには様々な資格や手続き、講習会などの参加が必要になりますので法人同等で手間がかかる点を理解しておきましょう。

※関連記事:冷凍食品を売るには許可証・届出が必要?冷食販売の始め方について解説

食品衛生法で定められた冷凍食品の規格基準

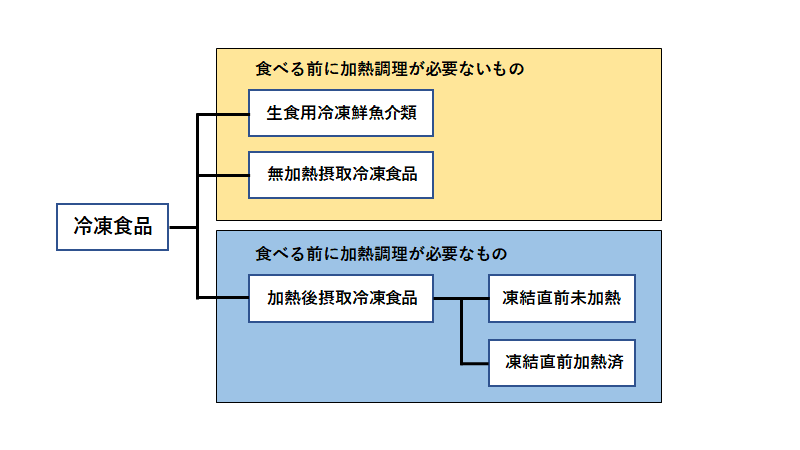

冷凍食品の分類

冷凍食品の規格基準は食品衛生法によって定められています。規格基準における、冷凍食品の種類は4つ。食べる前に加熱調理が必要かどうかで分けられ、食べる前に加熱調理が必要ないものはさらに生食用冷凍鮮魚介類と無加熱摂取冷凍食品に分かれます。

食べる前に加熱調理が必要なものは加熱後摂取冷凍食品と呼ばれ、さらに冷凍前に加熱調理がされているかで分けられます。

生食用冷凍鮮魚介類

生で食べる切り身、むき身にした魚介類などを冷凍したもののことです。刺身や寿司の冷凍などが挙げられます。

無加熱摂取冷凍食品

食べる前に加熱する必要が無い製造、加工した食品のことです。果物やケーキ、弁当用の凍らせたまま入れることができる冷凍食品などが挙げられます。

加熱後摂取冷凍食品

食べる前に加熱調理が必要なもののことです。加熱後摂取冷凍食品は、さらに冷凍される前に加熱調理されているかを基準に、凍結直前加熱済みと凍結直前未加熱に分けられます。揚げるだけのフライドポテトや冷凍餃子、唐揚げなどが挙げられます。一般的に冷凍食品と呼ばれているものは、加熱後摂取冷凍食品が多くなっています。

※食品によって一部例外があります。

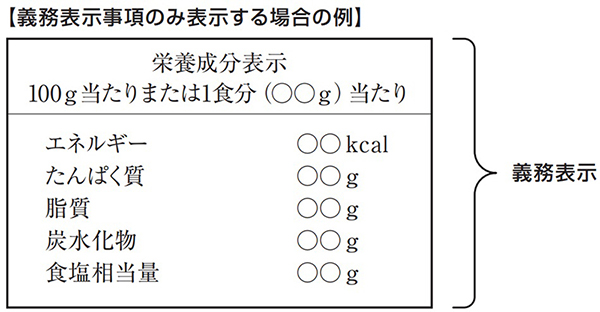

冷凍食品の成分規格と検査方法

食品衛生法で定められている冷凍食品の成分規格の基準は細菌数、大腸菌群、E.coli(大腸菌)、腸炎ビブリオの4つです。この4つは人の体の中に入ることで、食中毒などの原因になります。そのため、人の体に害がないか細菌の数などを指標にした試験で検査します。

冷凍食品は規格基準の中で定められた分類によって必要な試験と基準が異なります。上記の4つのうち必要な試験を行い、各基準を満たす必要があります。また分類によって試験の基準も異なります。

冷凍食品の加工基準

冷凍食品の中でも生食用冷凍鮮魚介類にのみ、7つの加工基準が設けられています。主に原料となる鮮魚介類に新鮮なものを使う、衛生的な場所や工程で加工する、加工後速やかに冷凍するという内容となっています。

冷凍食品の製造販売に必要な条件(品質表示と営業許可)

冷凍食品の製造販売を行うには食品の品質表示と営業許可の取得の2つが手続きとして必要になります。具体的に品質表示と営業許可がどんな内容なのか、下記で説明します。

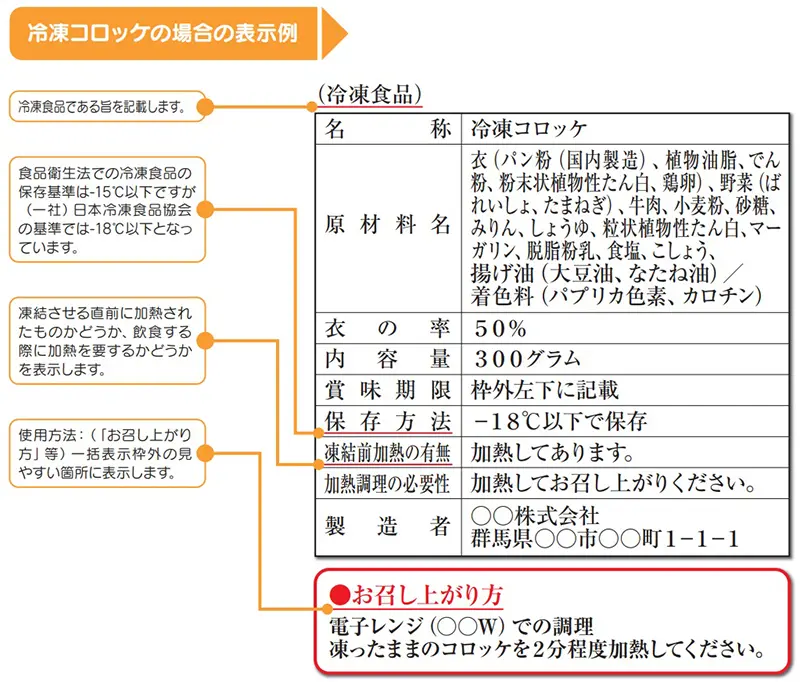

冷凍食品販売には品質表示が必要(どの業種でも共通)

2015年4月から食品表示法という新しい食品表示の法律が施行されました。そのため法律に従う必要があります。食品表示法で定められた冷凍食品の品質表示に必要な項目は以下の通りです。

- 冷凍食品であること

- 食品の名称

- 原材料名

- 添加物

- 内容量

- 期限表示

- 保存方法

- 凍結前の加熱の有無

- 加熱の必要

- 製造者または加工者

- 製造所または加工場の住所

- 栄養成分表示

冷凍食品・冷凍フードの中でも、JAS法によって定められた品目の食品には個別に品質表示基準が定められています。具体的には、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻き、冷凍フライなどの調理冷凍食品とブロッコリーやほうれん草などの野菜冷凍食品の2つ。調理冷凍食品、野菜冷凍食品の場合は、どの品目に当てはまり必要な項目は何かを確認する必要があります。

※関連記事:食品表示法の施行で変わった改正点とは?冷凍食品の品質表示も解説

冷凍食品の販売に必要な営業許可(業種によって基準が異なる)

食品を扱う場合には業種ごとに定められた基準を満たし、営業許可をとる必要があります。食品を扱っていても冷凍食品を新しく始める場合には、新たに食品の冷凍又は、冷蔵業の営業許可が必要です。営業許可がない場合は冷凍食品を販売することができませんので注意しましょう。厚生労働省のHPなどで確認しておくと良いでしょう。

営業許可の申請は各都道府県の保健所で行われています。保健所で営業許可を取るのに必要な条件は以下のように分かれます。

- 人的要件

- 設備要件

- 共通基準

- 特定基準

人的要件

食品を扱った営業を行う場合には、施設ごとに1人以上、食品衛生責任者がいなければいけません。

食品衛生責任者は食品衛生法に違反しないために管理運営を行う役割を持っています。

食品衛生責任者になるには、食品衛生責任者養成講習会という講習を受けること、または特定の資格を持っていることが条件となります。上の条件を満たしていれば申請することで、食品衛生責任者となることができます。

設備に関する要件(共通基準)

共通基準とは全ての業種に必要となる基準です。(自動販売機での販売を除く)主に営業する施設の構造、食品を取り扱う設備、給水状況などが重要な指標となります。

設備に関する要件(特定基準)

特定基準とは各業種によって定められている基準です。食品の冷凍又は、冷蔵業の特定基準は処理室、凍結室、冷凍保管室があり、区画されていることや凍結室、冷凍保管室に温度計を設置することが挙げられます。

営業許可を取るのに必要な設備の基準は、各都道府県で決められているため、場所によって規定が変わります。そのため、各都道府県の保健所に、事前に相談することが必要です。

店舗で作って冷凍した商品を通販する場合の許可

店舗で作った商品を通販する場合、取り扱う品目によっては、新たに許可が必要になることがあります。例えば、総菜を扱う店舗が新たに焼豚やローストビーフなどを製造、通販する場合は、「食肉製品製造業」の許可が必要です。

通販のほか、テイクアウトやデリバリーサービスを始める場合に新たに許可や届出が必要になることもあります。冷凍食品を通販する場合は、事前に管轄の保健所に必要な届出の確認をおすすめします。

冷凍許可の注意点

冷凍食品を製造・販売する場合に注意すべき点を3つ解説します。

営業許可は更新が必要

営業許可は、自治体や業種により更新時期が決められています。有効期限を確認し、期限が切れる前に必要書類をそろえ、管轄自治体に申請しなければなりません。なお、更新手続きの時期に改めて、製造や販売の許可基準を満たしているかの確認も必要です。

ラベル貼付に違反すると罰則が科される可能性がある

冷凍食品を製造、販売する際は、食品表示法やJAS法などに基づいたラベルを貼付しなければなりません。ラベルは、消費者の安全を確保したり、適正な食品を選んだりするうえで重要な情報源です。一般消費者が理解しやすい日本語で、見やすい場所に表示しなければなりません。なお、ラベルに表示する内容は取り扱う品目により異なります。

冷凍自販機で販売する場合も許可が必要

冷凍自販機を使用する場合も、冷凍食品製造業や複合型冷凍食品製造業など、冷凍食品の製造、販売に関する許可や届出が必要です。また、新たに「自動販売機による販売業の届出」も必要です。さらに、冷凍食品を仕入れて、小分けで販売する場合には「食品の小分け業の営業許可」も必要になってきます。詳しくは、管轄の保健所に確認してください。

冷凍食品の販売・売上アップに必要な急速冷凍機

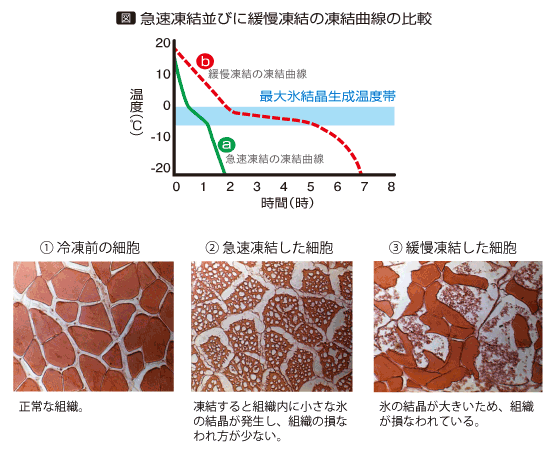

冷凍食品の定義の中に、急速冷凍することという項目があります。冷凍食品を作るには食品を急速冷凍しなくてはなりません。急速冷凍とは、できるだけ短時間で食品を冷凍する方法です。

一般的な冷凍方法で冷凍すると食品の細胞が劣化し、急激な品質の劣化を招いてしまいます。ですが、急速冷凍することで食品の細胞の劣化を極限まで防ぐことができるため、冷凍する前の状態に限りなく近い状態に戻すことができます。

急速冷凍をするには専用の急速冷凍機が必要になります。急速冷凍は主に冷風を当てて冷凍するエアーブラスト方式と液体につけて冷凍するリキッド方式が使われています。各方式について下記で解説します。

エアーブラスト方式

エアーブラスト方式は冷風を当てることで食品を冷凍する方式です。

一般的な家庭用冷凍庫などでもよく使われている冷凍方法です。

アートロックフリーザーはマイクロウインドシステムを搭載しており、食材の劣化(乾燥・身割れなど)を限りなく抑えることができます。電子制御システムも搭載しており、熱々の食品をそのまま冷凍することで出来立ての美味しさを閉じ込めることも可能です。

※関連記事:エアブラスト冷凍とは?メリット・デメリットについて

リキッド方式

リキッド方式は冷やした液体の中に食品を入れて冷凍する方式です。液体は熱伝導率が高いため、食材を素早く冷凍することができます。

リ・ジョイスフリーザーは-35℃に冷やしたアルコールの中に食品を入れることで急速冷凍します。また、液体での冷凍方法なので、霜付きが起こらず、24時間連続の稼働が可能です。急速冷凍にはいくつかの方法がありますが、食品によって相性のいい方法は異なります。そのため、作ろうとしている食品はどの冷凍方法で冷凍するべきか試す必要があります。

※関連記事:【冷凍の課題を解決】リ・ジョイスフリーザーの性能と価格

まとめ

いかがでしたか。冷凍食品を作るにはいくつかの条件があり、急速冷凍もその1つです。冷凍食品を作るには急速冷凍機が必要になります。また、食品によって最適な冷凍方法は異なるため、実際に試してみることをおすすめします。

急速冷凍機の導入は、急速冷凍機のスペシャリストであるデイブレイク株式会社をご利用ください。急速冷凍機売上シェア1位を誇り、機械の販売だけでなくサポートも含めた提案を行っています。詳しくは、お問い合わせください。