食品表示法の施行で変わった改正点とは?冷凍食品の品質表示も解説

2015年に食品表示法が施行されましたが、どのように変わったのかよくわからないという方もいるのではないでしょうか。

食品表示法が施行されたことで新たに表示が必要な項目が追加されたため食品表示法に合わせた食品表示に変更する必要があります。

今回は食品表示法の説明から移行期間、冷凍食品の食品表示まで説明します。

目次

食品表示法の施行と内容

2015年から食品表示法が施行されました。

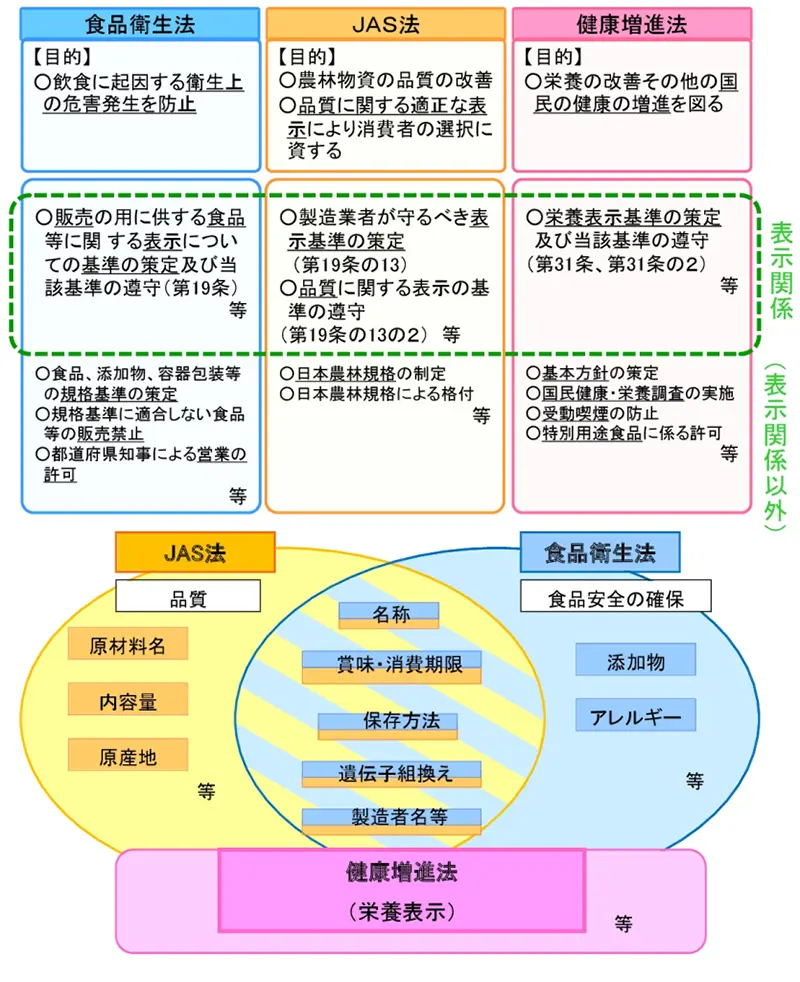

もともと食品表示は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律でそれぞれ定めがありました。

3つの法律すべてに当てはまる食品表示をする必要があったため、基準がとても複雑でした。

そこで3つの法律の食品表示に関わるところをひとつにまとめ、事業者から消費者まですべての人が分かりやすい制度を目指して作られたのが食品表示法です。

食品表示法は3つの法律の表示に関する部分をまとめただけではなく、表示の内容も変更されています。

食品表示法の施行で変わった点

食品表示法が施行されたことによって以前の食品表示から表示の内容が変わりました。

その中でも特に多くの業者に当てはまるものを紹介します。

機能性表示食品

以前の法律では、食品の機能表示は国の基準や許可などの条件を満たした栄養機能食品、特定保健用食品のみ、表示することができました。

食品表示法では科学的な根拠があれば事業者の責任で機能性を表示することができます。

商品の内容や決められた情報などを消費者庁に届け出て、受理後60日の待機期間を経て機能性表示が施された商品を販売できるようになります。

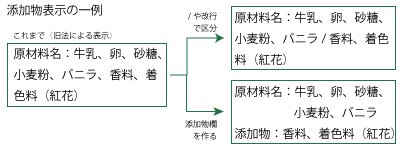

原材料名の表示方法

これまで原材料名として一緒に表示されていた原材料と添加物を分けて表示する必要があります。

原材料と添加物の表示方法は以下の2つです。

■原材料名と別に添加物の項目を追加して表示する方法

■原材料名の欄中で記号(/など)を使って分ける方法

これまで現在料と添加物を区別せず重量順に表示するとされてきた品目については原材料と添加物を区別し、さらに割合の高いものから順に表示します。

原材料の性質に大きな変化がない場合の複合原材料は構成する原材料を分割して表示することが可能です。

アレルゲンの表示方法

原材料のアレルギーの症状を発症させる原因となるもののうち、特に重い症状が出る、または症例数が多い7品目を特定原材料といいます。

特定原材料に指定されているのは小麦、卵、えび、そば、かに、乳、落花生(ピーナッツ)です。

食品表示法では、特定原材料をすべて表示する必要があります。

基本的には各原材料の直後に括弧書きするという方法で表示されます。

ただし、表示面積に限りがあり、原材料ごとに表示するのが難しい場合などは例外とされ、原材料の欄の最後にまとめて括弧書きする方法が可能になります。

原材料と添加物の項目欄を分けている場合は項目ごとに最後にまとめて括弧書きします。

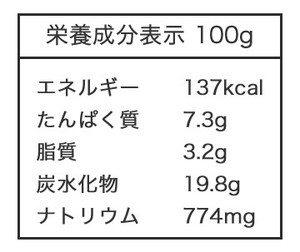

栄養成分表示

栄養成分表示の記載はこれまで任意でしたが、新基準では消費者向けのあらかじめ包装された加工食品、添加物への栄養成分表示が義務付けられました。

しかし、課税期間の課税売上高が1千万円以下の事業者、小規模業者(従業員が20人以下、商業、サービス業の場合は5人以下)が販売する食品については栄養成分表示を省略できます。については当分の間は省略できるとされています。

また、ナトリウム塩を加えていない食品の場合、任意でナトリウムの量を表示することができます。ナトリウム量を表示する場合にはナトリウム量の後に括弧で食塩相当量を表示します。

製造所固有記号の使用

これまでは製造所固有記号、販売者名、住所を表示することで、製造者名、製造所所在地の代わりとすることができました。(厚生労働大臣への届け出が必要)

新基準では基本的に製造所固有記号を使わずに表示しなければなりません。

ですが、同じ製品を2つ以上の製造所で製造している場合などの包材の共有化のメリットがある場合のみ製造所固有記号を使用することができます。

その場合には下のうちどれかの項目を表示する必要があります。

■製造所に関する情報提供を求められたときに回答する者の連絡先

■製造所の所在地および製造者の氏名または名称を表示したウェブサイトのアドレスなど製造所の住所などを表示したウェブサイトのアドレスなど

■製品の製造を行うすべての製造所の所在地または製造者の氏名もしくは名称および製造所固有記号商品の製造を行う製造所のすべての住所など

業務用食品の場合に関しては、製造所の数に関わらず製造所固有記号を使用することができ、上記の項目を表示する必要はありません。

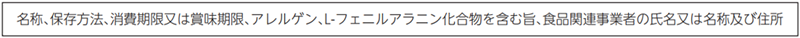

表示可能面積が小さい食品の表示方法

これまでは表示可能面積が30㎠以下の商品の場合、保存方法、期限表示(賞味期限または消費期限)、アレルゲン、L-フェニルアラニン化合物を含んでいることについては省略が可能でした。

ですが、新しい基準では省略できなくなりました。

表示可能面積が小さい場合も以下の項目を表示する必要があります。

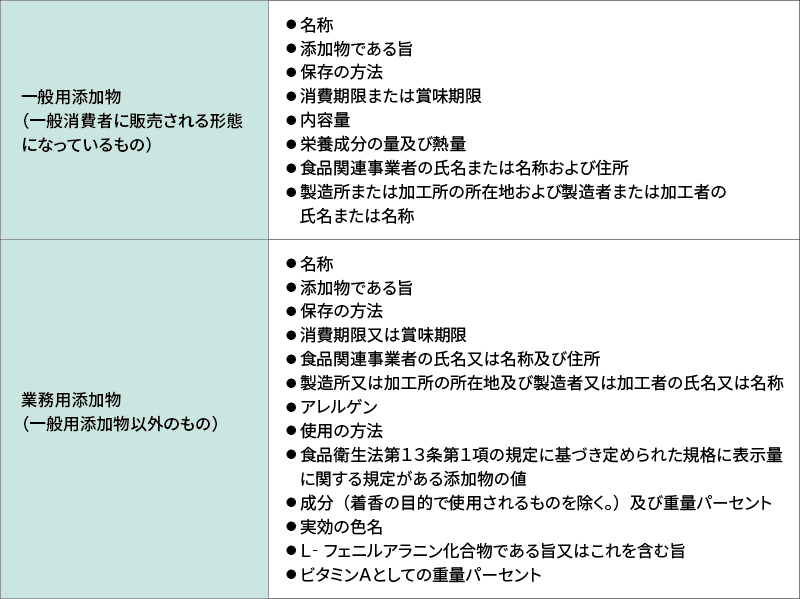

販売される添加物の表示方法

添加物の表示方法の項目が新たに義務化されました。義務化された項目は一般用添加物、業務用添加物で異なります。それぞれ記載しなければならない実際の項目は次の通りです。

冷凍食品に必要な品質表示

冷凍食品も食品表示法によって必要な項目や基準が定められています。

そのため、冷凍食品を作る際にも品質表示をする必要があります。

冷凍食品を作る場合、一般的な食品の項目とは別に表示が必要な項目があります。

冷凍食品に定められた表示項目は次の通りです。

■冷凍食品である旨

■名称

■原材料名

■添加物

■内容量

■原料原産地名

■内容量

■賞味期限

■保存方法

■原産国名(輸入品に限る)

■食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

■製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等

■凍結直前の加熱の有無(加熱調理が必要なもの)

■加熱調理の必要性

■栄養成分表示

冷凍食品の中でも調理冷凍食品、野菜冷凍食品の場合、個別に品質表示基準が定められています。

⇒⇒冷凍食品の製造販売に必要な品質表示や規格基準が気になる方はこちら

冷凍食品はただ冷凍さえすれば冷凍食品として販売できるわけではありません。 すべての冷凍食品は急速冷凍という特殊な冷凍方法で冷凍されています。

急速冷凍に必要な急速冷凍機

すべての冷凍食品は急速冷凍という特殊な冷凍方法が使われています。

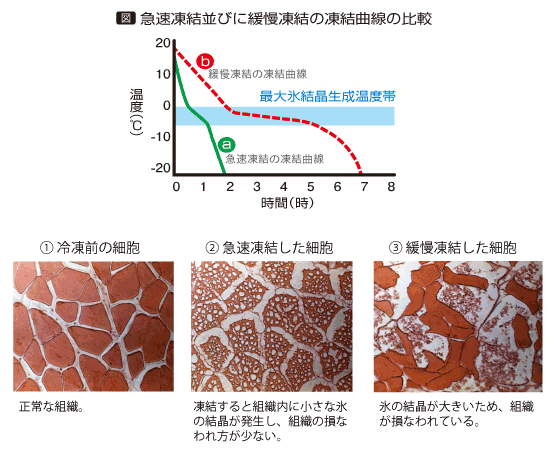

急速冷凍とは食材を冷凍する際に、食材の中の水分が水から氷に変わるまでの温度をなるべく早く通過させる冷凍方法です。

急速冷凍をすることで食品が凍る際に起こる細胞の劣化を防ぐことができます。

そのため、解凍したものが冷凍する前の状態に限りなく近く、冷凍しても品質が変わらないため、調理品を急速冷凍したものをそのまま提供することや長期間保管することなどが可能になります。

まとめ

食品表示は義務化されているため、食品を扱う際には避けては通れないものです。

すぐにでも食品表示を食品表示法に合わせ修正することをお勧めします。

また、食品の中でも冷凍食品は異なる項目が必要です。

食品を急速冷凍して冷凍食品にすれば販路の拡大や長期間の保管も可能になります。 扱っている食品は急速冷凍できるのか、試してみてはいかがでしょうか。