食品トレーサビリティとは?導入メリット・課題、取り組み方法を解説

こんにちは。急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」のライターチームです。

食品トレーサビリティという言葉を聞いたことがあるでしょうか?一度は耳にしたことがあっても、どういう意味で使われているか詳しくはわからないという方も多いと思います。

食品業界では、食品の安全や消費者からの信頼を保つために食品トレーサビリティが必要です。近年、産地偽装や食中毒など食に関する事件や事故が起こり、消費者が食に関する情報に敏感になっています。

食品トレーサビリティについて知らないと、万が一事件や事故が起こった場合に事業が続けられなくなってしまうことも・・・。

そこで、今回は食品トレーサビリティについて詳しくご紹介いたします。

食品加工工場や食品卸に携わっている方は必見の情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

食品トレーサビリティとは

トレーサビリティ(traceability)とは、追跡する(trace)と可能性、能力(ability)という2つの単語を合わせた言葉です。食品においては、食品がどこで作られ、どこで販売されているのかといった食品の移動ルートをたどれるように生産、加工、流通の各段階で食品の入庫と出庫に関する記録を作成し、保管します。

簡単にいうと食品トレーサビリティとは、食品の流通ルートを把握しておくことです。では、食品トレーサビリティはどういった場面で必要になるのでしょうか。

チェーントレーサビリティと内部トレーサビリティ

チェーントレーサビリティは、原材料の調達から生産、流通、販売まで、サプライチェーン全体で製品や材料の流れを追跡できる仕組みです。例えば、小麦粉がどの農場で作られ、どの工場で加工され、どの店舗で販売されたかまで追跡できます。

一方で、内部トレーサビリティは、工場や企業の内部での製品や材料の流れを追跡する仕組みです。小麦粉がどの機械で加工され、どの設備で包装されたかなどを管理し、効率化や品質向上に役立ちます。

トレースバックとトレースフォワード

トレースバック(遡及)は、出荷後に製品に問題が発生した際、原因を探るために材料の調達から製造工程まで記録を遡る仕組みです。どの工程で不良が生じたのかを迅速に突き止めることが可能です。

一方で、トレースフォワード(追跡)は、原材料に問題があった場合、その材料が使われた製品の生産から流通、消費までの経路を追跡する仕組みです。市場に出回った製品を特定し、必要な対応をとるために活用されます。

食品トレーサビリティが必要な理由

食品トレーサビリティはどのようなときに必要なのでしょうか。それは、食中毒や異物混入など健康に影響を与える事件・事故が起きたときです。

食品事故が起こった場合に食品トレーサビリティを実施していると、問題となる食品がどこから来てどこに販売されているのかを調べることが可能となり、商品の回収や事故の原因究明を迅速に行うことができるのです。

食品トレーサビリティが普及した背景

食品トレーサビリティが普及したのは、食に関する大きな事件がきっかけです。きっかけとなった事件は、2001年に国内でBSE(牛海綿状脳症)に感染した牛が発生したことです。BSEに感染した牛と同じ飼料を食べている牛の行き先について速やかに特定する必要があり、またニュースで大きく取り上げられたことにより消費者に不安が広がり牛肉の回収対策が必要となりました。

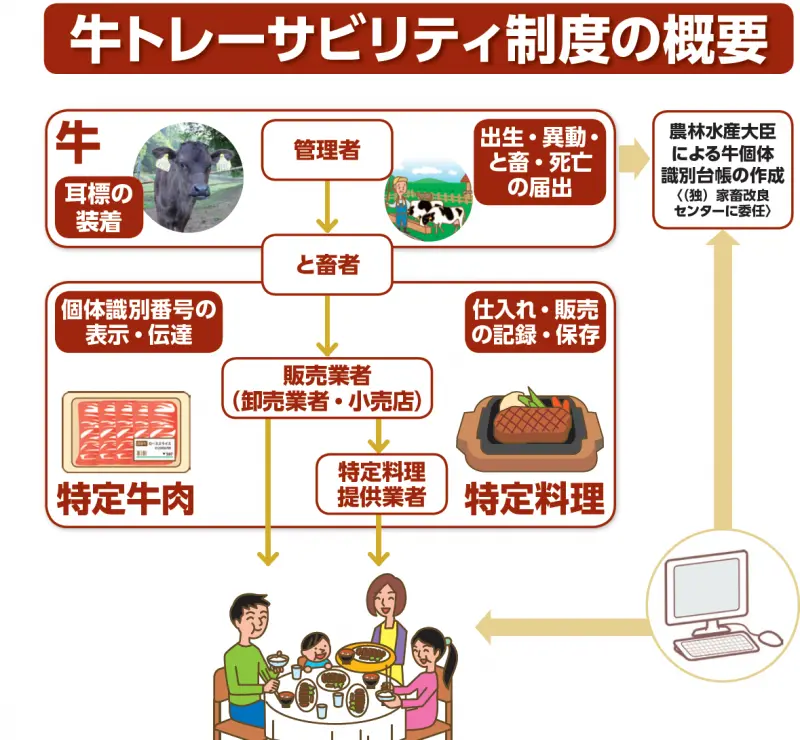

この事件の後、2004年から牛トレーサビリティ法(「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」)という法律が施行され、牛の出生から「と畜場」で処理され、加工、小売店に並ぶ一連の履歴を10桁の個体識別番号で管理し、取引のデータを記録することとなりました。

牛肉以外では「米」も法律により食品トレーサビリティが義務付けられています。そのきっかけは2008年に起きた事故米の不正流通事件です。カビや基準値を超える残留農薬が認められ、食用できなくなった事故米がせんべいなどの米加工品にも使われていることがわかったものの、どの製品に事故米が使われたのか追跡できないケースがありました。

この事件の後、米の流通ルートの特定や米の産地情報を明らかにすることを目的として、2010年に米トレーサビリティ法が施行されました。

ここまでお伝えしたように「牛・牛肉」「米・米加工品」は過去に食の安全にかかわる重大な事件があったことから、食品トレーサビリティが義務付けられています。

義務化されていなくても食品トレーサビリティが必要な理由

現在、日本では「牛・牛肉」「米・米加工品」以外の食品は、食品トレーサビリティが義務付けられていません。しかし、食品トレーサビリティが義務付けられていなくても、食品がどこから入荷され、どのような工程を経てどこに出荷されたものか記録し、保管していくことが大切です。

食品を取り扱っている企業で万が一、食品の回収が必要となる事件・事故が起こった場合、問題のある製品を素早く回収することが求められます。その際に問題のある製品のロットや取引先が特定できれば回収対象を絞り込むことができ、原因究明が進めやすくなります。

問題の原因が明らかになれば、食品の流通は早く正常に戻るため、損害を抑えることができます。また、流通の過程がはっきりしていると素早い対応がとれるため問題が起こっても消費者の手に渡る前に製品の回収をすることも可能です。

一方、食品トレーサビリティが不十分であった場合、回収しなければならない製品があったとしても、対象の製品をどこに出荷したのかはっきりできません。そうなると少しでも害を及ぼすおそれがある製品はすべて回収することになり、回収による損害が大きくなってしまいます。

また、事故が起こったときにいつまでも原因がはっきりしないと取引先の信頼を失い、取引停止となり倒産に追い込まれるおそれさえあります。

重大事案への対応如何で、早期に業務再開できる場合もあれば、信頼を失い倒産に至る場合もあります。

食品トレーサビリティは、食品を製造・販売していくうえで重要な役割を果たしています。

日本における食品トレーサビリティの3つの法律

欧米で食品トレーサビリティに関する法整備が進む中、日本でも「牛トレーサビリティ法」「米トレーサビリティ法」「食品衛生法」の3つが制定・改正されました。以下で、3つの法律について解説します。

1. 牛トレーサビリティ法

牛トレーサビリティ法は、牛肉の安全性と信頼性を確保するために制定された法律です。すべての牛に10桁の個体識別番号を付与し、飼育から流通・消費までの履歴を追跡できるよう義務付けています。

生産者は出生から出荷までの情報を登録し、流通業者や小売業者はその情報を消費者に提供します。これにより、購入した牛肉の産地や育成環境を確認でき、安全性や品質への信頼が高まります。

2. 米トレーサビリティ法

米トレーサビリティ法は、米の品質と流通の透明性を確保するための法律です。生産から貯蔵、加工、流通までの情報を記録・管理することを義務付けています。

生産者は品種や収穫年、栽培地などを登録し、流通業者や小売業者はその情報を追跡して消費者に提供します。これにより、米の安全性や品質が保証され、不正混入や偽装表示の防止につながります。

3. 食品衛生法

食品衛生法は、食中毒や食品汚染による健康被害を防ぎ、食品の安全を確保するための法律です。飲食店や小売店、食品添加物や容器を扱う企業など、食品関連事業者全体が対象となります。

また、食品の仕入れ先や販売先などを記録・保存する「基礎トレーサビリティ」が、事業者の努力義務として定められています。

食品トレーサビリティを導入するメリット

食品トレーサビリティを導入すると得られるメリットは、主に4つあります。以下で、それぞれのメリットについて解説します。

リスク管理体制を強化できる

食品トレーサビリティを導入すると、原材料や製造工程などの詳細な情報を把握でき、問題発生時に迅速な原因究明と対応が可能になります。これにより、消費者被害やサプライチェーン全体の損失を最小限に抑えられます。また、全品回収ではなく不具合のある製品だけを対象にでき、損失を軽減できます

品質を向上させられる

食品トレーサビリティを導入することで、在庫や品質の管理が明確になり、品質向上につながります。さらに、作業者や工程の詳細を把握できるため、トラブル時には責任の所在が明確になり、従業員の意識向上にも寄与します。

顧客満足度を向上させられる

食品トレーサビリティがあれば、消費者は製品や提供者の情報を確認でき、非正規品や産地偽装のリスクも減ります。その結果、安心して購入でき、顧客満足度が高まります。

企業の信頼度を向上させられる

食品トレーサビリティを導入すると、企業は安全・安心への取り組みをわかりやすく示せます。情報の透明性はSDGsやフェアトレードの注目とともに高まっています。そのため、企業は生産過程や労働環境の情報を公開し、ブランドイメージの向上に役立てています。

食品トレーサビリティを導入する際の課題

食品トレーサビリティにはメリットがある反面、課題もあります。以下で、3つの課題について解説します。

トレーサビリティシステムの導入コストがかかる

トレーサビリティシステムを導入するには、一定のコストがかかります。例えば、電子管理システムの導入費用や、従業員向けの研修・教育費が必要です。小規模・中規模の企業では、初期費用が経営上の負担となるケースが少なくありません。

トレースに時間を要する

トレースに時間がかかる点は、大きな課題です。サプライチェーン各社でデータ形式が異なるため、問題が発生した際の原因追跡に手間がかかり、スムーズにトレースできません。今後は、トレーサビリティ情報を統一し、一元管理できるデータベースの整備が求められます。

他企業との連携が必要になる

トレーサビリティは主にチェーントレーサビリティを指し、構築にはサプライチェーン各社の連携が欠かせません。原産地や製造地の偽装防止や、不具合発生時の迅速な原因追跡のため、販売事業者やメーカーが中心となって連携を推進することが重要です。

工場における取り組み方法

取引先や消費者の信頼を守るためにも、食品トレーサビリティが必要であることがわかったかと思います。では具体的にどのような対策をとったらよいのでしょうか。

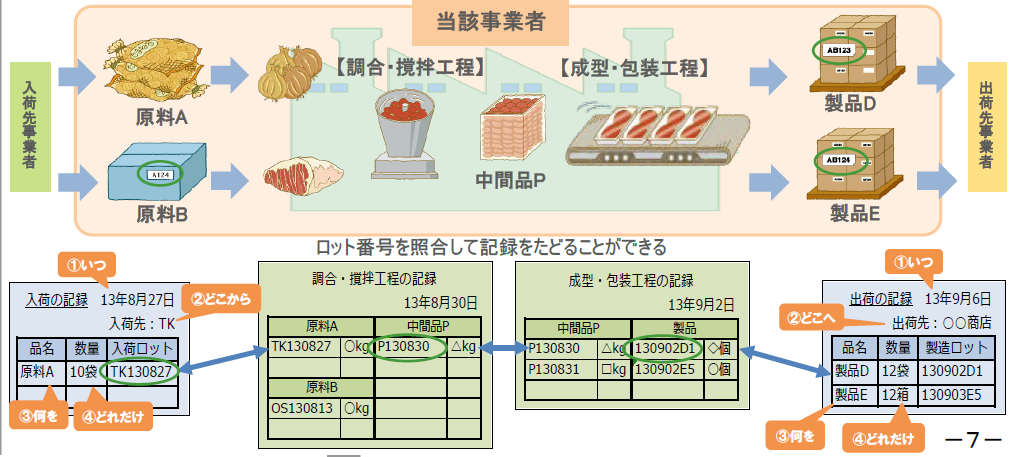

食品がどのように移動しているか把握するためには、「入荷の記録」と「出荷の記録」の作成と保管が必要となります。また、大きい加工工場や複数の製品を製造している企業などでは、「製造時の記録」があることで、食品の流れがより細かく把握できるため問題のある製品が特定しやすくなります。

原材料の入荷の記録

食品がどこの業者から、いつ入荷されたのかを記録します。

必要となる記録には4項目あります。

(1)いつ (入荷日)

(2)どこから (入荷先)

(3)何を (品名)

(4)どれだけ (数量)

また、食品によっては外箱に情報が記載されているものもあるため、それが判別できるように保管する必要があります。

出荷の記録

製造された食品が、どこへいつ出荷されたものか記録します。

必要となる項目は入荷の記録と同様に4項目あります。

(1)いつ (出荷日)

(2)どこへ (出荷先)

(3)何を (品名)

(4)どれだけ (数量)

加工・製造時の記録

複数の食品を使用して製造する場合、どの原料をどの製品に使ったのかがわかると、原料に問題があった場合や完成品を回収しなければならなくなった場合に遡って調べることができます。

製品の種類や製造日、製造時間などでロット番号を付け、完成品だけではなく中間調理品にも番号などを付け記録していくことで、より正確に追跡ができるようになります。

また、記録は必要なときにすぐに確認できるように整理して保管することが求められます。記録媒体は紙でも電子データでも良いことになっていますが、日付順や入荷先、出荷先ごとに保存し、すぐ確認できるような工夫が必要です。

具体的には、ロット番号を含む情報をラベル等に印字するなどの方法がとられています。また、それらの情報を記録し保管していくデータベースやラベルを印字するためのプリンター、情報を読み取るためのリーダーなどを使って管理していきます。

加工・製造時の記録は、企業にとって手間やコストがかかるというハードルがありますが、製品の流れを把握、管理することで在庫管理や生産調整に活用できるメリットもあります。

消費者からの問い合わせに対して正確な説明が可能で、万が一事故が起こった場合でも迅速な対応をとることができるため、消費者の信頼を得られ企業イメージの向上にもつながるでしょう。

導入の手引きやマニュアルを利用するのも有効

日本では、食品トレーサビリティの普及に向けて、農林水産省などの関連機関が導入ガイドやマニュアルを提供しています。導入ガイドやマニュアルには、トレーサビリティの意義や効果の解説、記録方法の例などが含まれています。業種別に用意されているため、自社に合った資料をダウンロードして参考にするのがおすすめです。

まとめ

いかがでしたか。これまで日本では、大規模な食中毒事故や残留農薬問題など食品の安全・安心が損なわれるような事件が実際に起きています。

そのため消費者は安全面などの不安から、食品を買う際に食品の品質や産地などを気にして購入する人が増え、食品トレーサビリティが求められています。

会社の信頼性を高めるためにも、食品トレーサビリティについて考えてみてください。