急速冷凍機の導入メリットとは?凍結方法の違い、補助金情報も解説

こんにちは。急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」のライターチームです。

「急速冷凍機」は、新しい冷凍テクノロジーとして食品業界を中心に注目を浴びています。

食品の品質をほとんど落とさずに冷凍し、長期保存を可能にするというメリットがあり、食に関わる様々な業態で導入されています。

こちらのページでは、急速冷凍機の種類や選び方、価格など、急速冷凍機にまつわる全てをご紹介していきます。

補助金を使ったお得な導入方法についてもご紹介していますので、是非、最後までご覧ください。

目次

急速冷凍機(瞬間冷凍機/ショックフリーザー)ってどんなもの?

当然ながら、「急速冷凍機」は「急速冷凍ができる機械装置」のことです。

表現の仕方も複数あり、「急速冷凍機」「急速凍結機」「急速冷凍庫」「瞬間冷凍機」「瞬間凍結機」「瞬間冷凍庫」「ショックフリーザー」など様々な呼称がありますが、どれもほぼ同じものを指しています。また、基本的には業務用で使用されます。

急速冷凍の定義と最大氷結晶生成帯を解説

それでは、「急速冷凍」とは何を示すのでしょうか?

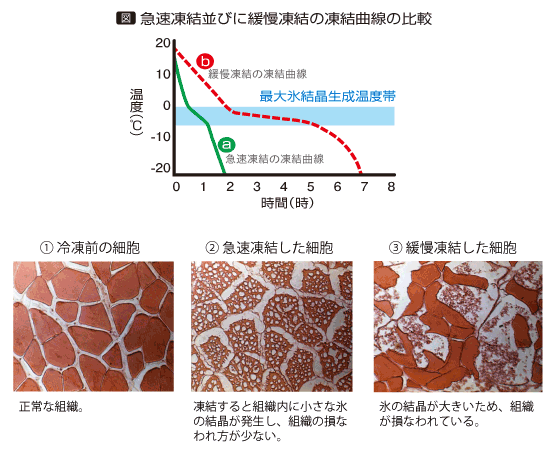

厳密に定義されている言葉ではありませんが、「急速冷凍」とはおおむね温度が30分以内に最大氷結晶生成帯(-1℃~-5℃)を通過するように凍結する方法のことを言います。

通常の冷凍(緩慢冷凍)をすると「氷の結晶が肥大化し細胞膜を破る現象」が起き、食品の品質や風味・食感を大きく下げます。

これに対し、急速冷凍(瞬間冷凍)のように、「最大氷結晶生成帯」を速やかに通過する凍結をした場合、 「氷の結晶が細胞膜を破る現象」が起きないため、食品の品質や風味・食感をそのまま維持できます。

つまり、理論上は「できるだけ速やかに最大氷結晶生成帯(-1℃~-5℃)を通過するように冷凍をすることで、高品質な凍結を実現できる」ということになります。

通常の冷凍とは技術が違う

「急速冷凍(瞬間冷凍)」ができる機械装置を「急速冷凍機」「急速凍結機」「急速冷凍庫」「瞬間冷凍機」「瞬間凍結機」「瞬間冷凍庫」「ショックフリーザー」などと呼んでいます。

最近では家庭用冷蔵庫の急速冷凍機能も高性能になってきていますが、業務用の急速冷凍機は冷却能力が家庭用のものに比べると圧倒的に高いため、凍結スピードが全く違います。そのため、品質も桁違いによくなっています。

現在では、各急速冷凍機メーカーの技術力の向上も相まって、鮮魚・肉・刺身・寿司・そば・うどん・ラーメン・カレーなどを始めとして、パン・和菓子・揚げ物なども高品質な凍結ができるようになっています。

急速冷凍機はあらゆる食材を高品質に凍結できることから、食品業界の様々なシーンで使用されるようになってきました。 業務用の冷凍食品製造や凍結させる方法として急速冷凍が可能な急速冷凍機は新たなスタンダードとなっているのです。

ブラストチラーとの違い

ブラストチラーとは、熱い食品をチルド温度帯まで急速に冷却する機械です。急速冷凍機との最大の違いは目的で、ブラストチラーは「急速冷却」、急速冷凍機は「急速冷凍」を主な機能としています。現在では、両方の機能を搭載し、1台で冷却から冷凍まで対応できる製品も販売されています。

※関連記事:ブラストチラーとは?ショックフリーザーとの違いも徹底解説! – 急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」

急速冷凍機導入・活用のメリットは?

食品業界の様々なシーンで使用されている急速冷凍機ですが、実際にどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、いくつかの事例から導入のメリットをご紹介したいと思います。

売上の向上・食品ロス削減

急速冷凍機は売り上げの向上や食品ロスの削減を目的として導入されるケースが多くあります。

急速冷凍機を使用すると、鮮魚・肉・刺身・寿司・そば・うどん・ラーメン・カレー・パン・和菓子・揚げ物など、様々なものを品質を落とさずに冷凍することが可能です。

生産者や加工業の方であれば、賞味期限や品質低下を気にせずに保存・流通をさせることができます。

そのため、急速冷凍機を活用し、海外などの遠方地に販売している事例も多数あります。また、通販で直接消費者へ販売しているお客様も多くいらっしゃいます。

飲食店の方であれば、普段お店で出している商品をそのまま急速冷凍し、冷凍食品として通販などで販売することが可能です。

作りたての商品を急速冷凍すれば、解凍しても味や風味などの品質をほぼ落とさずに提供することができます。

さらに、セントラルキッチンで活用すれば、商品をまとめて製造し冷凍をすることで料理人を増やさずに多店舗展開をすることが可能です。

品質向上・鮮度保持

当たり前のことではありますが、生鮮食品は時間が経てば経つほど味や風味・鮮度が落ちていきます。

生の味や風味・鮮度を維持できることは急速冷凍機の大きなメリットです。

食材を届けるのに時間がかかってしまう遠方地などにも生に近い高品質な状態で運ぶことが可能になります。

また、鮮魚などは加工すると鮮度が落ちやすいという課題があり、加工をせずに丸々一匹のまま流通させることも多くあります。こういった際にも、急速冷凍機を活用することで品質劣化を止めて流通させることができます。

最新の冷凍技術では、加工した状態で急速冷凍させることにより、品質と形状を保ったまま流通させることが可能になっています。

製造・調理業務の効率化

急速冷凍機は食品の品質を落とさない長期保存を可能にするだけでなく、製造工程や調理工程などの改善にも役立ちます。

おせち料理や、クリスマス限定商品などの季節商品は、ある時期に生産が集中してしまいます。当然ながら繁忙期と閑散期のギャップが大きくなってしまい、従業員にも負担がかかります。

一方、急速冷凍機であれば、食品によっては製造後1年以上経っても変わらない品質を維持することができます。そのため、繁忙期のみに大量に生産しなくてはいけないものでも計画生産を実現することが可能です。

また、同様の理由で事前調理にも使うことができます。

仕込みから最終の完成品まで、まとめて調理をしてから急速冷凍機で凍結することで、注文から提供までの手間や工程を効率化することが可能になります。それにより、少ない人数でオペレーションを回すことができ、経験がなくとも誰でもカンタンに調理をして提供することが可能です。

まとめて商品を製造することで、材料費のコストダウンや人件費の削減も容易です。

店舗内での作業も簡便化できるため、スキルのない人でもオペレーションを回すこともできます。

添加物不要

急速冷凍機では、保存料や着色料、安定剤、防腐剤などの食品添加物を使用せずに食品の品質を維持できます。急速冷凍は食品の細胞破壊を限りなく防いで冷凍処理を行うため、味の劣化や変色、形状の崩れを防ぎながら長期保存が可能です。

添加物を使用しなくても食品を質の高い状態で維持できるため、健康面でもメリットのある商品を開発でき、市場での競争力を高めることが期待できます。

※関連記事:急速冷凍とは?温度や凍結時間の定義から業務用までを徹底解説 – 急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」

※関連記事:急速冷凍のやり方|3つの方法や4つのメリット、急速冷凍に適した食材も解説 – 春夏秋凍

計画生産

急速冷凍機があれば、製造後も長期間高品質を保てるため、年末に向けた商品を年明けから計画的に作り始めることが可能になります。これにより、繁忙期の負荷を平準化でき、夜間作業や短期雇用に頼らない安定した働き方が実現可能です。

結果として、従業員の定着率向上や、慢性的な人手不足の解消につながるケースも増えています。おせち以外にも、ケーキや惣菜など季節商品全般で計画生産を導入する企業が増加中です。

※関連記事:【初心者必見】急速冷凍機って何がすごいの?仕組みやメリットを分かりやすく解説! – 急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」

※関連記事:【人手不足】急速冷凍機活用のメリットと導入事例をご紹介 – 急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」

急速冷凍機にはどんな種類の凍結方法がある?

様々なものを高品質に凍結できる急速冷凍機にはいくつかの種類があり、メーカーによって凍結原理(冷やす仕組み)が異なっています。それぞれに相性の良い食材や冷凍技術における強みも異なるため、導入する際には自社商品にとって最適な機種を見極めることが重要です。

この章では、代表的な急速冷凍機の凍結原理5種類を以下でご紹介します。

エアブラストタイプ(空気凍結)

最もポピュラーな冷凍方法です。冷やした空気を食材に吹き付けることで、食材の熱を奪い冷凍する仕組みになります。

冷凍庫内の温度は機種により異なりますが、-30℃以下のものが大半です。ただし、温度が低ければ低いほどよいという訳ではなく、食材の特性や形状に合わせて風を当てる必要があります。

【メリット】

食品に冷風を当てて冷凍するため、真空包装して冷凍、バットごと冷凍、食材を裸で冷凍などあらゆる状態の商品を冷凍することができます。

手間がかからず作業が非常に楽でとても使い勝手が良いのが特徴です。

また、食材を裸で冷凍することで見た目もそのまま維持することができ、見栄えの良い商品作りもできます。

【デメリット】

直接商品に風を当てるため、急速冷凍機の種類によっては食材が乾燥してしまう場合があります。そのため、冷凍する商品によっては急速冷凍機の機種を吟味する必要があります。

また、霜取りが必要となる製品もあり、その場合は連続運転が難しくなるため、稼働時間が短くなってしまう場合があります。

(例、2〜3時間冷凍稼働→1時間霜取りのために休ませる→2〜3時間冷凍稼働の繰り返し)

【おすすめ機種】

おすすめはアートロックフリーザーです。(メーカー:デイブレイク株式会社)

アートロックフリーザーは食材の乾燥を防ぎ且つ速い冷凍が可能であるという強みがあります。また、霜付きを防ぎ10時間連続稼働させることもできます。そのため、エアブラストタイプのデメリットである、「霜取り作業で生産稼働を止める時間」が発生しないという生産効率の良さも大きな強みと言えます。

また、あらゆる温度の商品を冷凍できる特徴を持っているため、出来立ての熱い商品の凍結も可能です。例えば揚げたてのてんぷらや唐揚げ、釜で焼き上げた直後のピザなどもそのまま冷ますことなく庫内に入れて凍結処理が可能です。

食品は出来立てが最も美味しいので、その瞬間の品質を維持したまま急速に冷凍することができるということは、それだけ解凍後も作りたての美味しさを再現できるということです。

リキッドタイプ(液体凍結)

アルコールなどの不凍液を-10℃~-35℃に冷やし、 そこに食品を漬け込むことで冷凍するのがリキッドタイプの急速冷凍機です。食材にアルコールなど液体が付着しないよう、食材を真空包装する必要があります。熱伝導率が高いため、冷却効率が高く凍結スピードの早さが強みです。

【メリット】

エアブラストタイプに比べ凍結スピードが早くなります。

(例、エアブラストタイプ25分、リキッドタイプ18分)

厚みのある食材(ブロック肉など)との相性が良く、速い凍結が可能です。

【デメリット】

アルコールに食材を漬けるため、真空包装が必須となります。そのため、真空包装が難しい商品(潰れてしまうケーキなど)や真空包装すると劣化してしまう商品には向いていません。

真空包装をする、アルコールの継ぎ足しや扱いに気を使う、真空袋に食材の角で穴が空いていないかの確認をする、凍結後のアルコールの拭き上げをする、等の手間がかかります。

【おすすめ機種】

おすすめはリジョイスフリーザーです。

リキッドタイプの中でもコストパフォーマンスに優れ、使い勝手も良い製品となっています。

サイズも100V電源で動く小型のものから幅広くラインナップがあるため、最適なサイズの冷凍機を選ぶことができます。

コンタクトタイプ(接触凍結)

別名でプレート式冷凍とも呼びます。

コンタクトフリーザーと呼ばれることもあり、冷却部に直接食材を当てることで急速に冷凍する方法です。

冷却部はフラットタンクと呼ばれる金属板となっており、内部に-30℃~-40℃の冷媒が流れています。

冷やされた金属が直接食材に当たるため、冷却の効率がよいとされています。

【メリット】

直接触れることから、同時に加圧をこなすこともでき、食材を決まった高さに成形することなども可能です。

そのため、食肉やすり身などの大量生産に使用されることが多いです。

【デメリット】

フラットタンクが直接商品に当たるため、リキッドタイプと同様に包装した商品に限られます。

また、コンタクトフリーザーは食材にフラットタンクが触れることで熱を奪うため、商品の包材内部に空気が多く含まれたり、加圧した際にフラットタンクに密着しない商品の場合、凍結が遅くなってしまいます。

液化ガスタイプ

あまり一般的ではありませんが、液体窒素などの液化ガスを使い、冷凍する方法です。

液体窒素は-196℃の気体を食品に当てることが可能です。そのため、高品質な冷凍を実現することができます。

【メリット】

液化ガスを利用するため、庫内を冷やすために必要な「冷媒」や「熱交換器」が不要になります。

急速冷凍機としては、構造が単純である分メンテナンスが比較的簡単です。

【デメリット】

液化ガスを使用する必要があり、取り扱いには注意が必要です。

ガスが充満することによる酸欠や火がついて爆発する危険性などがあります。

また、アルコール凍結や空気凍結と比べて、ランニングコストが比較的高いのも特徴です。

特殊方式タイプ

上記のどれにも属さないタイプの急速冷凍機があります。このページでは、「特殊方式タイプ」と表現しています。

代表的なものでは、磁束・電磁波・磁場、振動などを用いて「水分子を冷凍に最適な状態にして冷凍する」仕組みがあります。

この仕組みによって、理論上は細胞を壊さずに冷凍が出来るとされております。

【メリット】

理論上は細胞を壊さずに冷凍が出来るとされており、品質が良くなる可能性があります。

ただし、品質については差が出るものもあれば差が出ない場合もあるため、購入を検討する場合は凍結テストで確認するのがおすすめです。

【デメリット】

「水分子を冷凍に最適な状態にして冷凍する」仕組みを搭載するため、コストが上がる傾向にあります。

このように急速冷凍機は複数の凍結原理が存在し、特徴も大きく異なります。

では急速冷凍機はどのように選べば良いのでしょうか?

次の章では急速冷凍機の選び方をご紹介します。

急速冷凍機の選び方

ここからは急速冷凍機の選び方についてご紹介していきます。

当然ですが、急速冷凍機の選定はすごく重要です。実際に購入してから別の機種にすればよかったという声も非常に多いので慎重に選定しましょう。

急速冷凍機を選ぶ上で重要なのは「凍結する食材やオペレーションを考慮して選ぶこと」と「サイズは庫内容量ではなく凍結処理量で選ぶこと」です。

それぞれ説明します。

凍結する食材やオペレーションに合った凍結方法を選ぶ

す。

この相性によって商品の品質や生産性が大きく変わります。

「冷凍する食材はどんな特性を持っているか」

「食材をどの状態で冷凍するか」

「包装は凍結する前後どちらに行うか」

「急速冷凍してから冷凍庫に保管するまでの流れがどうなるか」

「どの程度の量・期間を冷凍庫で保存するか」

こう言った要素をある程度固めた上で選定しましょう。

- 冷凍原理の種類

- 急速冷凍機の大きさ

- 台車ごと冷凍するカートインタイプと食材を並べたトレーを抜き差しするトレーインタイプ

などといった急速冷凍機の選定のポイントが大きく変わります。

まだ凍結する食材やオペレーションが決まっていなかったり、急速冷凍機を初めて導入するという方は一度プロに確認するのがおすすめです。

サイズは庫内容量ではなく1時間あたりの凍結量で選ぶ

通常、冷蔵庫・冷凍庫は庫内容量(何リットルなのか)でサイズを決めることが多いと思います。

しかし、急速冷凍機のサイズを選ぶ際に失敗する1番の原因は「庫内容量でサイズを決めてしまうこと」です。

実際に良くある失敗としてこんな事例が挙げられます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・実際にあった失敗例

凍結テストで魚のフィレを3切れ冷凍したところ30分で凍った。

この魚のフィレを庫内いっぱいに入れると15kg入ることがわかった。

1時間に30kg(30分15kg×2回転)冷凍できるという前提で機種を選んだ。

実際に庫内に15kg入れて冷凍したら凍るまでに2時間かかり想定の1/4しか冷凍できなかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この失敗例の1番の原因は冷凍機のパワー不足です。

急速冷凍機には冷凍機と呼ばれる機械のエンジンにあたる部分があり、どのくらい冷凍できるか(どのくらい商品の熱エネルギーを奪えるか)がこの冷凍機のパワーによって特に大きく変わります。

冷凍機の冷やす能力以上に食材を庫内に入れてしまうと処理が追いつかず、庫内温度が上昇。その結果、凍結スピードが落ちてしまい、「想定していた量が冷凍できない」、「品質が想定より悪い」といったことが起こってしまいます。

そのため、急速冷凍機に関しては凍結処理量(1時間当たりの凍結量)で選ぶことが大切です。

凍結処理は食材の水分量や成分によっても異なるため、実際に冷凍する食材でどのくらいの凍結処理量となるのかメーカーに確認するようにしましょう。

ここまで急速冷凍機の選び方についてご紹介しました。

急速冷凍機の選定は簡単に思われがちですが、様々な知識が必要となるため、最適な急速冷凍機の選定はとても難易度が高くなっています。

そのため、冷凍する商品や目的を急速冷凍機のメーカーに伝え、凍結テストを実施し、どのような原理のものを選ぶか判断することがとても大切です。

急速冷凍機の価格は?

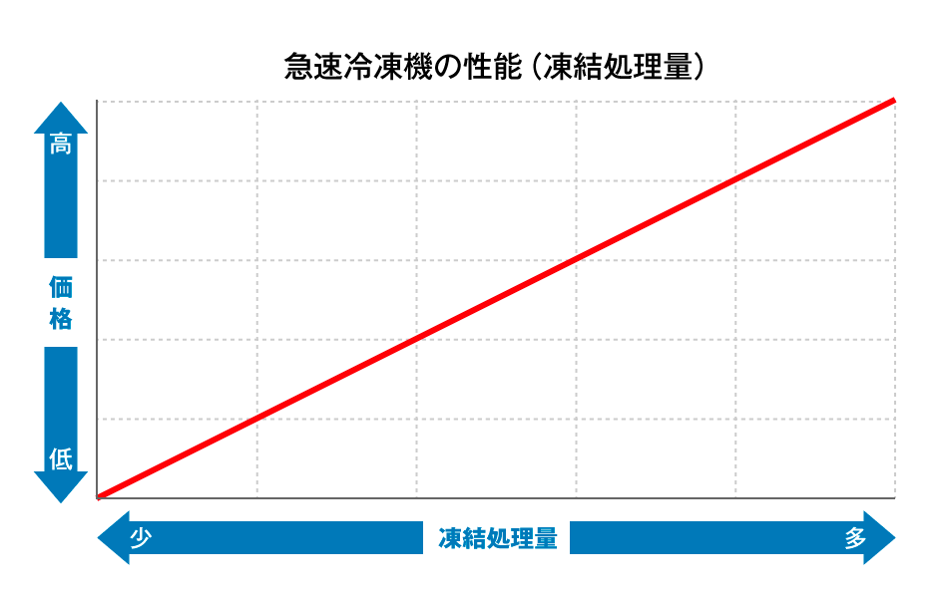

急速冷凍機の価格は、製品の特性や凍結の原理によって異なります。

また、一般的には凍結処理量(1時間当たりの凍結量)に比例して価格が増減します。

世間一般で言われる「急速冷凍機」は最も小型のもので100万円~となっており、性能が高ければ高いほど価格が上がっていきます。

設置するエリア、設置する階、搬入条件などによっても輸送費や設置費用が変わる場合もあるため、正確な費用を算出したい場合は条件を明確にして問い合わせるのがおすすめです。

急速冷凍機の耐久年数は?

上記で紹介したように、急速冷凍機は決して安いものではありません。

そのため、どのくらいの期間使える設備なのか気になる方も多いのではないでしょうか?

国税庁が定める急速冷凍機の法定耐用年数は厨房設備としてだと6年、生産設備としてだと10年に設定されています。しかし、法定耐用年数=寿命というわけではありません。

実際には法定耐用年数より長く使われることが多く、一般的に10年以上、場合によっては20年以上使われている急速冷凍機もあります。

現場での使い方・保守・メンテナンスの状況によっても変わりますが10年以上使える製品となっています。

急速冷凍機の費用対効果を出すなら補助金がおすすめ!

上記で紹介したように、急速冷凍機は10年以上使えるので非常に費用対効果が出しやすい設備です。

そのまま導入されるお客様もいらっしゃいますが、費用対効果を出しやすくするために税制優遇や補助金を活用して導入されるお客様も数多くいらっしゃいます。

数々の補助金や助成制度の中で使用率の高いのが、「ものづくり補助金」、「中小企業新事業進出補助金」「小規模事業者持続化補助金」です。(2025年時点)

いずれも中小企業であれば対象となり、「ものづくり補助金」は750万〜3,000万円、「中小企業新事業進出補助金」は最大9,000万円、「小規模事業者持続化補助金」は50万〜200万円と条件によって補助金額の幅はありますが、様々な規模の事業で補助を受けることが可能です。

その他、県や市町村などの補助金を使った導入事例も多く存在しています。

詳しくはぜひ専任担当へご相談いただければ幸いです。

また、デイブレイク提携のコンサルティング会社をご活用いただくと、面倒な資料作成や、補助金採択後の手間のかかる報告資料作成のサポートまで実施致します。

補助金の書類作成が面倒だから丸投げしたい、初めての補助金申請で勝手が分からない、など補助金に関するお悩みをすべて解決できます。

※参考:公募要領について|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト

※参考:中小企業新事業進出補助金|中小企業基盤整備機構

※参考:小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】 持続化補助金とは

急速冷凍機はリースもおすすめ!

上記で補助金のご案内をさせていただきましたが、大手企業の場合、補助金対象から外れているケースがほとんどのため、使えないことが多くあります。

また、補助金は資料作成や資料の準備、補助金採択後の報告義務などに時間を取られるため、あまり活用したくないという方もいらっしゃるとお聞きします。

費用を抑えて手間もかけたくないのに、価格が高いから導入できない… そんな時は、リースがオススメです。

急速冷凍機の導入の初期費用を大きく抑えながらご使用いただくことが可能になり、月額数万円~でご使用いただけるので導入のハードルが大きく下がります。

まとめ

こちらのページでは急速冷凍機について、全体像をご紹介しました。

急速冷凍機は、食材との相性やオペレーションを加味しながら比較して選んでいく必要があります。実際に検討を始める際には、まずは食材をテストし、機器の選定をしていただくことをオススメしています。

以下より、様々な種類の急速冷凍機をお試しすることが可能です。 ぜひお気軽にお問い合せください。オンラインテストも実施しております。