【食品ロスの現状と対策】削減への取り組みと急速冷凍とは!?

あなたは食品ロスについて日本の現状をご存知ですか。

日本は他国に比べ食品ロスの量がとても多く、食料廃棄率は世界一。その量は年間で約600万トン、お金に換算すると10兆を超えるとも言われています。

食品ロスは環境汚染などにも繋がるため、削減していくことが重要です。また、食品ロスを減らせば減らすほどお金が浮くなど自分自身へのメリットもあります。

食品ロスを減らしていくためにも現状やそれに対する対策を把握し、日常から意識しましょう。

当ページでは、日本の食品ロスの現状や対策、世界や企業の取り組みについてご紹介。さらに、食品ロスを大幅に減らす新しい技術についてもお伝えします。是非最後までご覧いただき、日本の食品ロスを減らしましょう。

目次

食品ロス(フードロス)とは

ここから食品ロスについて解説していきます。

食品ロスとは簡単に言うと「まだ食べられるのに捨てられてしまう食品」のこと。フードロスという言葉も同じ意味です。

食品ロスの具体的な内容は飲食店や小売店などの店舗の売れ残り、賞味期限が切れてしまい販売できなくなったものから、飲食店での食べ残しなどです。家庭で言えば食材の余りや食べ残しなどが食品ロスとなります。

日本の現状

現在日本では食品ロスが年間約600万トン以上出ていると言われています。これを金額に直すと10兆円分とも言われ、食料廃棄率は世界トップクラスです。

食品ロスの量と日本の人口から考えると日本国民全員が1日にご飯茶碗1杯分を捨てているということになります。

食品ロスは事業系(小売店、食品メーカー、飲食店などから出るもの)と家庭系(一般家庭から出るもの)に分かれます。

現在、世界全体で実際に発展途上国などに援助されている量が約320万トン。日本の食品ロスはこの2倍の量です。この数字からも日本の食品ロスの量がとても多いことがわかります。

途上国の飢餓に苦しむ人がいる一方で、先進国で多くの食品が捨てられていることや食品ロスをゴミとして処理していることでCO2が大量に排出されていることが問題視されています。

ここまで食品ロスとその現状についてご紹介しました。日本は食品ロスがとても多く、問題も多いことがおわかりいただけたのではないでしょうか。

こういった状況を改善する方法は無いのかと気になった方も多いはず。実は家庭からでも食品ロスを削減することは可能です。ここからは家庭でできる食品ロスを削減する方法について説明していきます。

家庭で削減するための対策

食品ロスをなくすためにできることはないのでしょうか。

食品ロスの約半分は家庭から出るものです。そのため政府は食品ロスの対策として、家庭で食品ロスを減らすための情報発信などを盛んに行っています。

政府が推奨している取り組みは次の4つです。

食材を「買いすぎず」「使い切る」「食べ切る」

食品が安かったとしても結局食べられなければ損をしてしまいます。食べ切れる量だけを買い、すべて使い切り、作ったものは残さず食べ切ることが大切です。

そのためにも冷蔵庫の中を把握し、賞味期限なども考慮して購入しましょう。

残った食材は別の料理に活用

作った料理の食べ残しが出ないよう食べられる分だけ作り、残ってしまっても保存して食べるようにしましょう。

アレンジレシピなどを参考に残った料理も美味しく食べ切る工夫をすることが重要です。

「消費期限」と「賞味期限」の違いを理解

消費期限は食品を安全に食べられる期限のこと。品質の劣化が比較的早い食品に表示されます。消費期限については期限が過ぎた時点で食べないようにします。

賞味期限は美味しく食べられる期限のこと。賞味期限が切れたからと言ってすぐ食べられなくなるいという訳ではありません。見た目や匂いなどで判断し、食べられるものは食べましょう。

「消費期限」と「賞味期限」の違いを理解し、自分で食べられるものを判断することで食品ロスを大きく減らすことができます。

外食で食べ残しを防ぐ

外食で思った以上にボリュームが多く食べ切れなかったと言う経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

外食するときにも小盛りのメニューを選んだり、注文の際に少なめをオーダーするなどして食べ残しをなくしましょう。

このように政府が発信している情報は特別な内容ではありません。一人ひとりが意識して食品ロスを無くしていくということが重要です。

ここからは日本以外の世界の食品ロス削減に向けての取り組みをご覧ください。

世界での取り組み

海外でも問題となっている食品ロスですが、他国はすでに地域の団体や行政などにより食品ロス削減のための対策が取られています。

今回はその一部をご紹介します。

【アメリカ】 ドギーバック

【フランス】 食品廃棄禁止法

フランスには2016年から「食品廃棄禁止法」という法律があります。

これは大型のスーパーマーケットが食品を廃棄することを禁止する法律で、食品を廃棄した量に応じて罰金が課される仕組みです。

店舗で消費されなかった食品はボランティア団体へ寄付することが義務付けられています。

【デンマーク】 賞味期限切れ食品スーパー

デンマークには賞味期限切れの食品を中心に扱う「WeFood」というスーパーがあります。

食品保管倉庫や食品メーカーなどから廃棄予定の食品を集め、通常価格から30〜50%引きの価格で販売しています。賞味期限切れ食品の他にも、形が悪くなったものなども販売しているようです。

非営利の団体が運営しているのも特徴的です。

【スペイン】 連帯冷蔵庫

スペインでは地域ごとに「連帯冷蔵庫」と呼ばれる、共有型の冷蔵庫を設置しています。料理や食材など使い切れないものを連帯冷蔵庫に入れることができ誰でも自由に使うことができます。

生の肉、魚、卵以外であればなんでも入れることができ、運営している人が定期的に管理しています。約1年で200~300キロの食べ物が食品ロスにならずに済むようです。

世界にはこのように食品ロスへの対策として多くの団体や企業が動きはじめています。様々な取り組みがなされている中、日本ではどのような対策がされているのでしょうか。

実は日本にも食品ロスの削減のために動いている企業はいくつもあります。

アプリや通販を通して食品ロスに取り組む日本の企業

日本でも食品ロスを削減するための取り組みを行っている企業はたくさんあります。

今回はその中でも代表的な2つのサービスをご紹介します。

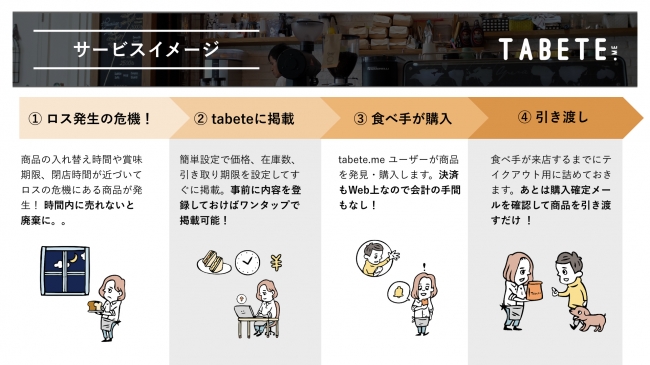

TABETE

TABETEは飲食店や小売店で出た残り物とそれを食べたいユーザーをマッチングするプラットフォームです。

店舗が任意の価格と取引期間を設定し、TABETE上に掲載。ユーザーは掲載されているものの中から選択し、WEB決済を済ませ、引き取り期限までに店舗で直接食事を受け取ります。

メディアなどに多数取り上げられている注目のサービスです。

KURADASHI

KURADASHIは旬を過ぎた商品や賞味期限が間近に迫った商品など、これまで廃棄されていた商品を特別価格で販売するネット通販サービスです。

100社以上のメーカーの商品が掲載されており、最大90%割引で購入することができます。

2つのサービスについてご紹介しました。2つともとても魅力的なサービスですが、他にもあまり知られていない食品ロスをなくす方法があります。

それが急速冷凍です。

急速冷凍と聞いて「冷凍なら知っている」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。急速冷凍は普通の冷凍とは異なる、食品ロスを大幅に減らす革新的な技術です。

最後に急速冷凍についてご紹介していきます。

食品ロスを削減する急速冷凍とは

急速冷凍とは食品を短時間で冷凍することで冷凍前と変わらない品質に戻すことができる特殊な冷凍技術です。

これまでの冷凍は食品中の水分が凍る際に同時に細胞の膜を傷つけ、旨味成分であるドリップなどが出てしまうことで品質が劣化していました。急速冷凍することで食材の細胞を傷つけず、解凍後でも冷凍前と変わらない品質を維持することができ、長期保存が可能です。

それにより、これまでであれば賞味期限や品質の劣化などで食品ロスになってしまっていた食品を美味しい状態で提供することができるようになります。

急速冷凍機を使用することで、たとえば毎年200kg出ていた牡蠣や日持ちしない十割そば、飲食店で出していたトラフグといった食品のロスがゼロになったケースがあります。多くの事業者が急速冷凍機を導入して食品ロスを削減しています。

まとめ

食品ロスの現状や家庭でできる対策、世界や日本企業の取り組みなどご紹介しました。

今の日本の食品ロスは非常に多く、大きな社会問題です。

また、食品ロスを大幅に削減する急速冷凍についてもご紹介しました。急速冷凍はさまざまなシーンでの食品ロスを削減することができます。

食品ロスは各自の意識が強まれば削減することができます。それは企業はもちろん家庭でも同じです。

食品ロスを削減できるように意識して行動しましょう。