食の安全を守る!!食品のトレーサビリティとは?

トレーサビリティという言葉を聞いたことがあるでしょうか?一度は耳にしたことがあっても、どういう意味で使われているか詳しくはわからないという方も多いと思います。

食品業界では、食品の安全や、消費者からの信頼を保つためにトレーサビリティが必要です。近年、産地偽装や食中毒など食に関する事件や事故が起こり、消費者が食に関する情報に敏感になっています。

トレーサビリティについて知らないと、万が一事件や事故が起こった場合に事業が続けられなくなってしまうことも・・・。

そこで、今回は食品のトレーサビリティについて詳しくご紹介いたします。

食品加工工場や食品卸に携わっている方は必見の情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

食品のトレーサビリティとは

トレーサビリティ(traceability)とは、追跡する(trace)と可能性、能力(ability)という2つの単語を合わせた言葉です。食品においては、食品がどこで作られ、どこで販売されているのかといった食品の移動ルートをたどれるように生産、加工、流通の各段階で食品の入庫と出庫に関する記録を作成し、保管します。

簡単にいうと食品のトレーサビリティとは、食品の流通ルートを把握しておくことです。では、トレーサビリティはどういった場面で必要になるのでしょうか。

トレーサビリティが必要な理由

食品のトレーサビリティはどのようなときに必要なのでしょうか。それは、食中毒や異物混入など健康に影響を与える事件・事故が起きたときです。

食品事故が起こった場合にトレーサビリティを実施していると、問題となる食品がどこから来てどこに販売されているのかを調べることが可能となり、商品の回収や事故の原因究明が迅速に行うことができるのです。

トレーサビリティが普及したきっかけ

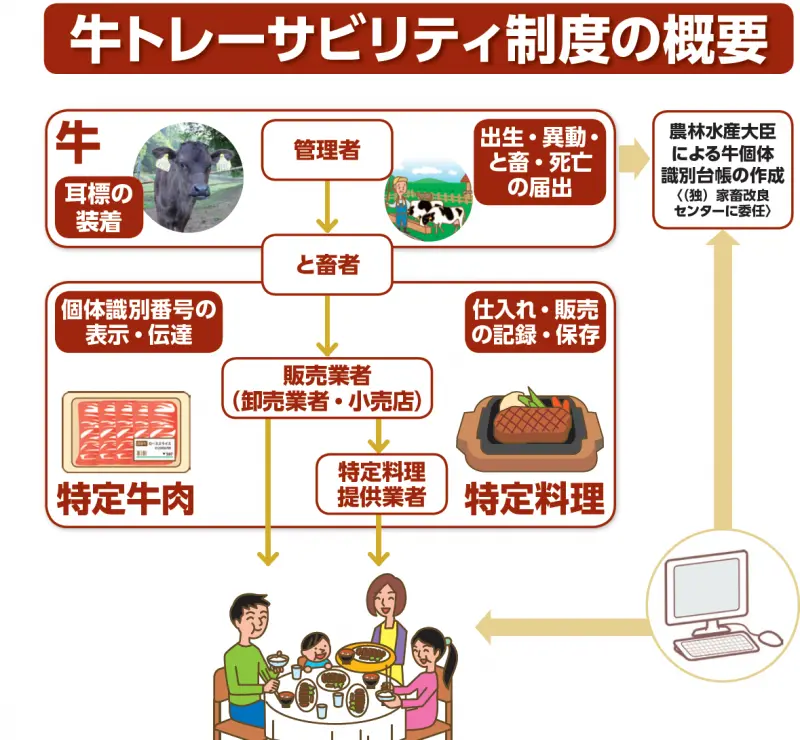

食品におけるトレーサビリティが普及したのは、食に関する大きな事件がきっかけです。きっかけとなった事件は、2001年に国内でBSE(牛海綿状脳症)に感染した牛が発生したことです。BSEに感染した牛と同じ飼料を食べている牛の行き先について速やかに特定する必要があり、またニュースで大きく取り上げられたことにより消費者に不安が広がり牛肉の回収対策が必要となりました。

この事件の後、2004年から牛トレーサビリティ法(「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」)という法律が施行され、牛の出生から「と畜場」で処理され、加工、小売店に並ぶ一連の履歴を10桁の個体識別番号で管理し、取引のデータを記録することとなりました。

牛肉以外では「米」も法律によりトレーサビリティが義務付けられています。そのきっかけは2008年に起きた事故米の不正流通事件です。カビや基準値を超える残留農薬が認められ、食用できなくなった事故米がせんべいなどの米加工品にも使われていることがわかったものの、どの製品に事故米が使われたのか追跡できないケースがありました。

この事件の後、米の流通ルートの特定や米の産地情報を明らかにすることを目的として、2010年に米トレーサビリティ法が施行されました。

ここまでお伝えしたように「牛・牛肉」「米・米加工品」は過去に食の安全にかかわる重大な事件があったことから、トレーサビリティが義務付けられています。

義務化されていない食品にもトレーサビリティが必要な理由

現在、日本では「牛・牛肉」「米・米加工品」以外の食品はトレーサビリティが義務付けられていません。しかし、トレーサビリティが義務付けられていない食品でも、食品がどこから入荷され、どのような工程を経てどこに出荷されたものか記録し、保管していくことが大切です。

食品を取り扱っている企業で万が一、食品の回収が必要となる事件・事故が起こった場合、問題のある製品を素早く回収することが求められます。その際に問題のある製品のロットや取引先が特定できれば回収対象を絞り込むことができ、原因究明が進めやすくなります。

問題の原因が明らかになれば、食品の流通は早く正常に戻るため、損害を抑えることができます。また、流通の過程がはっきりしていると素早い対応がとれるため問題が起こっても消費者の手に渡る前に製品の回収をすることも可能です。

一方、トレーサビリティが不十分であった場合、回収しなければならない製品があったとしても、対象の製品をどこに出荷したのかはっきりできません。そうなると少しでも害を及ぼすおそれがある製品はすべて回収することになり、回収による損害が大きくなってしまいます。

また、事故が起こったときにいつまでも原因がはっきりしないと取引先の信頼を失い、取引停止となり倒産に追い込まれるおそれさえあります。

重大な事件が起きた際の対応次第で、今までの業務を早く再開できることもありますし反対に信頼を失って倒産してしまうこともあります。

トレーサビリティは、食品を製造・販売していくうえで重要な役割を果たしています。

工場における取り組み方

取引先や消費者の信頼を守るためにもトレーサビリティが必要であることが分かったかと思います。では具体的にどのような対策を取ったらよいのでしょうか。

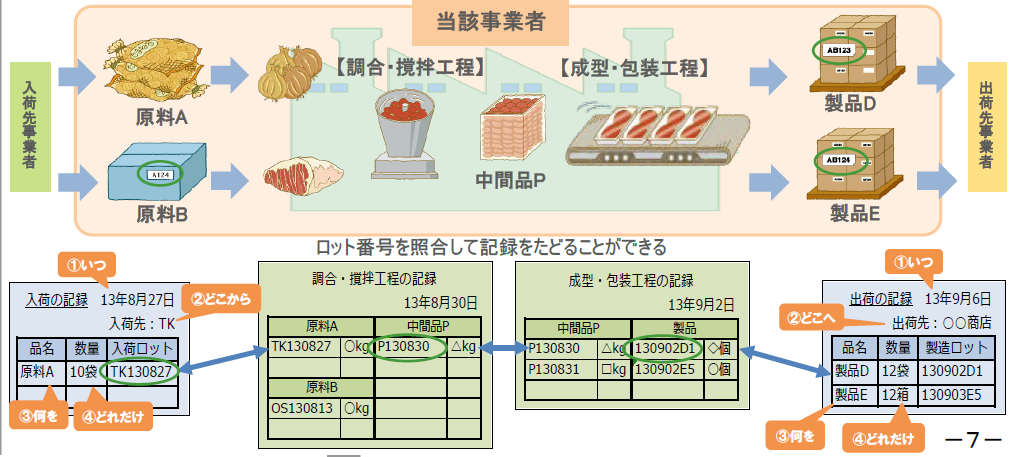

食品がどのように移動しているか把握するためには、「入荷の記録」と「出荷の記録」の作成と保管が必要となります。また、大きい加工工場や複数の製品を製造している企業などでは、「製造時の記録」があることで、食品の流れがより細かく把握できるため問題のある製品が特定しやすくなります。

入荷の記録

食品がどこの業者から、いつ入荷されたのかを記録します。

必要となる記録には4項目あります。

(1)いつ (入荷日)

(2)どこから (入荷先)

(3)何を (品名)

(4)どれだけ (数量)

また、食品によっては外箱に情報が記載されているものもあるため、それが判別できるように保管する必要があります。

出荷の記録

製造された食品が、どこへいつ出荷されたものか記録します。

必要となる項目は入荷の記録と同様に4項目あります。

(1)いつ (入荷日)

(2)どこへ (出荷先)

(3)何を (品名)

(4)どれだけ (数量)

製造時の記録

複数の食品を使用して製造する場合、どの原料をどの製品に使ったのかがわかると、原料に問題があった場合や完成品を回収しなければならなくなった場合に遡って調べることができます。

製品の種類や製造日、製造時間などでロット番号を付け、完成品だけではなく中間調理品にも番号などを付け記録していくことで、より正確に追跡ができるようになります。

また、記録は必要な時にすぐに確認できるように整理して保管することが求められます。記録媒体は紙でも電子データでも良いことになっていますが、日付順や入荷先、出荷先ごとに保存し、すぐ確認できるような工夫が必要です。

具体的には、ロット番号を含む情報をラベル等に印字するなどの方法がとられています。また、それらの情報を記録し保管していくデータベースやラベルを印字するためのプリンター、情報を読み取るためのリーダーなどを使って管理していきます。

製造時の記録は、企業にとって手間やコストがかかるというハードルがありますが、製品の流れを把握、管理することで在庫管理や生産調整に活用できるメリットもあります。

消費者からの問い合わせに対して正確な説明が可能で、万が一事故が起こった場合でも迅速な対応をとることができるため、消費者の信頼を得られ企業イメージの向上にもつながるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。これまで日本では、大規模な食中毒事故や残留農薬問題など食品の安全・安心が損なわれるような事件が実際に起きています。

そのため消費者は安全面などの不安から、食品を買う際に食品の品質や産地などを気にして購入する人が増え、食品のトレーサビリティが求められています。

会社の信頼性を高めるためにも、トレーサビリティについて考えてみてください。

⇒⇒ 【徹底解説!】食品の品質を保つ流通、コールドチェーンとは

⇒⇒ 猶予は2020年!?食品表示法の施行で変わった改正点とは